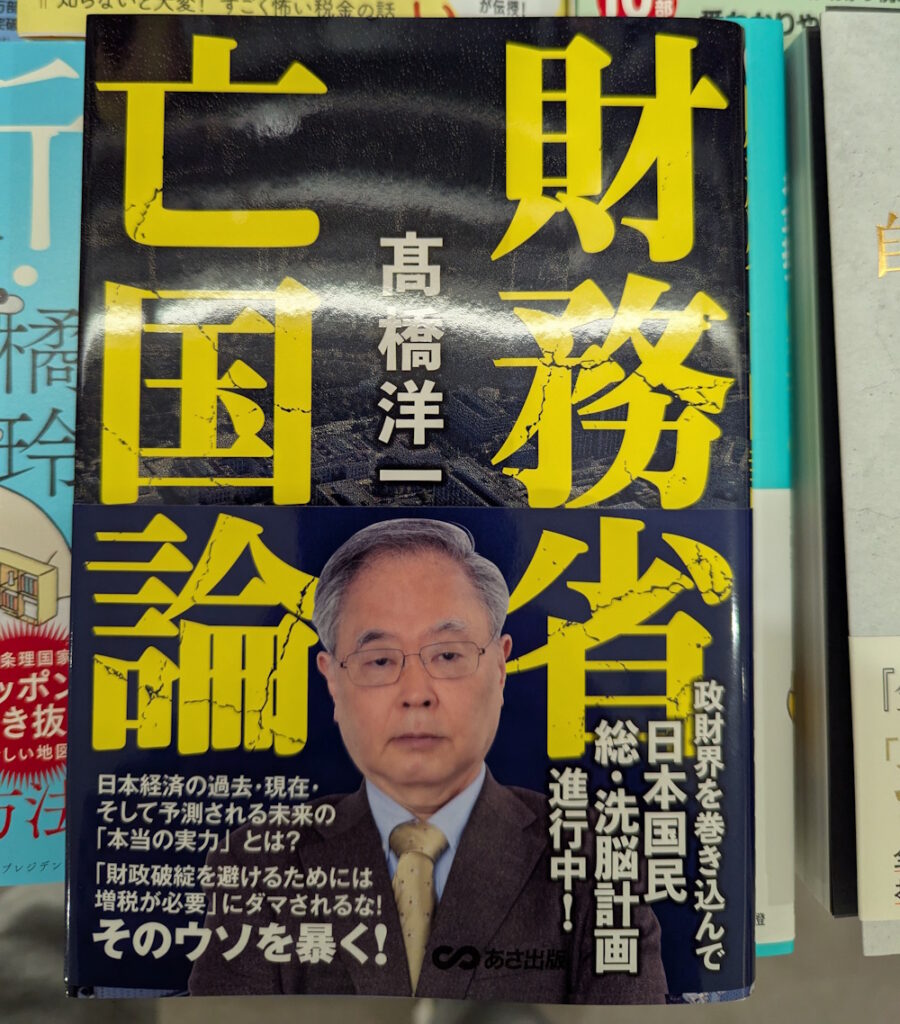

「財務省亡国論」読みました。前回に引き続き、高橋洋一先生の本を読み漁ってます。ひとことで言うと、「財務省クソすぎ」というのが本書を読んで一番理解できることだと思います。

財務省が自分たちの天下り先の確保、権益を守るためなら国民の生活なんてどうでもいい、経済が滞ろうがどうでもいい、というのは理解できるのですが、なんで「同じ自民党なのに」首相になる人が違うだけでこんなにも世の中が豹変してしまうのか疑問です。

派閥は違っても、ある程度政策や政権運営の方向は同じ方向を向いているものじゃないの?信念に共通しているものはあるのでは?と感じていますが、現実はどうやら違うようです。

安倍派はアベノミクスを打ち出して、金融緩和や財政出動など、デフレ脱却に向けて着実にコマを進めていた(途中、コロナなどの障壁があったし実感しにくかったけど、失業率の低下などで数字が具体的に出ている)のですが、岸田前首相に変わってから、増税が繰り返され、せっかく経済が周り始めたところで、釘を指すように経済の足止めがされたように思います。

お米の問題や、例外的なインフレ(コストプッシュ型)でも、減税は一切しないという石破現政権に対しても国民はバカじゃないので相当怒っていると信じていますし、怒らなければいけない。

財務省解体運動も大きくなっている事実があるし、日本社会が良い方向へ進むことを祈ってます。というか、祈ってるだけでは何もなんないし自由民主主義国家として、必ずみんな選挙に行かなければと改めて感じました。(自慢じゃないけど無知でも20歳から選挙行かなかったことないで(今は18歳からだけど)

財務省自体の体制については、民間の一企業だと仮定すると、自己利益の追求、しっぷふりふりで出世、自分たちのやっていることは間違っていても正しいなど、昔ながらのブラック企業によくある体質だと感じます。が、いかんせんよくないのは、それが国の機関で、何を隠そう、全て税金、国民が汗水働いて稼いだお金をそういう自己利益のために貪っていること、だと思います。公共の機関がそんなことでどうするんだ、と思うのですが、それは届かない声。

国民の声を届かせるためには、やはり国民が選挙に行かなければ到底無理な話だと思います。日本の未来は我々国民が主体的に考え、そして、それを選挙で意思表示しなければ、日本に明るい未来は無いと感じています。

ここ数年で新たな党も出てきてくれました。僕個人的には保守的な思想が強い、というか賛同できるので、日本保守党、参政党が打ち出している政策に期待したいと思っています。皆さんも真剣に検討する必要があると思います。

6: はじめに

財務省は「スキあれば増税したい!」人たちの集まりで、本心からは財政再建や経済成長のことなど考えていない。

自分たちの歳出権(お金を使う権利)という権益を拡大するために暗躍し、増税を説く。増税=「財務省のおかげ」で予算が膨らむkっじょとで、各省庁に予算を増やす恩恵を与え、見返りとして天下りを認めさせるというのが常套手段だ。

25: なぜ財務省はスキあれば増税したいのか

増税すると財務省の予算権限が増えて、各省に対して恩が売れて、はては各省所管の法人への役人の天下り先の確保につながるからだ。こうした思惑があるからこそ、財務省は「いつだってスキあらば増税したい人たち」なのである。

「増税」であれば、その増加分は財務省のおかげとなって、財務省はその分の予算配分をするとき、各省庁に恩をきせられるのだ。予算増の恩恵を受けた省庁は、その見返りに自分の所管する法人などに財務省からの天下りを認めてやる。もちろん、この天下りは予算配分してもらった見返りであり、国民の血税が使われている。

28: なぜ財務省はスキあれば増税したいのか

さらに悪質だと思うのは、最終的にはその天下りの報酬は、自民党総裁選の候補を推したりする`寄付金`にも流れるということである。天下りで使いきれないほどの多額のお金を手にし、それを政治家に流す。推し活といえば聞こえはいいが、もちろんそんな微笑ましい話ではない。むしろ恥ずべき話なのに、政治家も「お金を流してもらう」ため、天下りを大目に見ていることがほとんどなのだ。

32: 「消費増税=財政再建」に正当な根拠はない

財務官僚は、じつのところ、本当には財政再建のことなど考えていないのだ。歳出権という自分たちの権益を広げるために、増税を説いているだけなのである。だからそれを覆してしまう「経済成長による段階的な税増収」などもってのほかとなり、増税路線まっしぐらになる。増税なら責任は政治家にとらせることができるし、カウントされる税額が増えるぶん歳出権が拡大する。

とにかく「増税」「天下り」。国民の生活をよりよくすることは二の次どころか、はなから頭にないのである。

46: 根拠はない。でも「自分が正しい」といい張るア厚顔さ

借金する側のリスクが低ければ、低利子でお金を貸してもらえる。リスクが高くなるほど、誰でも低利子では貸してくれなくなり、高利子になっていく。

これを国債に当てはめて考えてみればいい。今、日本の国債の金利は国債の種類によって違いはあるが、だいたい0.4%~0.8%ぐらいだ。いっておくが、これはかなりの低金利である。国債の利ざやで儲けようといったって、ほとんど儲けの出ないくらいの金利だ。

それでも、日本国債を買う人がたくさんいる。「日本だったら、低金利で貸してよかろう」と判断している人が多いということだ。これは、日本の財政が安泰と見ているからにほかならない。本当に財政破綻がささやかれるほど日本の財政が危ういのなら、誰もこんな低金利ではお金を貸してくれないだろう。

75: やはり財務省はこれっぽっちも国民のことを考えてはいない

経済成長すると国が豊かになって、国民の所得も上がるというメリットもあるが、これは、いわば副産物に過ぎない。では経済成長の主産物は何かといえば、失業者が極限まで減ることなのだ。

国民全員が贅沢な暮らしができるようになるというのは、なかなか難しい。たくさん稼げるかどうかは個人の才覚や時の運にもかかっている。だが、ほとんどの国民が最低限、食うには困らないという社会は、継続的な経済成長を目指すことで作っていけるのである。

94: 失業率は「ゼロ」にはならない

失業率と物価には負の相関がある。そして失業率には下限がある。となれば、失業率が下限に達するとき、物価上昇率はどれくらいであればいいかも推計できる。経済政策では、よく「インフレ目標」が掲げられる。そのインフレ目標がまさに、「失業率が下限に達するときの物価上昇率の推計値」なのだ。

日銀はこれまで「インフレ目標2%」という数字を掲げてきた。もちろん適当に決められたわけではない。物価が2%以上に上がれば、失業率は2%半ば程度の下限に達するという根拠がある。つまり、インフレ目標2%というのは、失業率を極限まで減らすという国の責任を果たすための目標値というわけだ。

102: GDPギャップを介して考えると、すっきり理解できる

実質GDPが上がると、失業率は下がり、物価が上がる。このメカニズムに、もっとも敏感なのが市場だ。たとえば、経済成長を促す金融緩和や財政出動のような経済政策を日銀や政府が打ち出すと、真っ先に影響が現れるのは株価である。金融緩和や財政出動によって実質GDPが上がれば、物価が上がって失業率が下がる。これは、企業のビジネスが盛んになって、株価が上がることも意味する。

133: 財務省にしっぽを振れば出世ができる

財務省は金利が高い方が気分がいい。なぜなら、そうすれば公共投資も出ないし、予算も結構抑えられるからだ。大好き増税も可能になる。

国交省は「国土強靭化」などといいつつ、実際には真逆で財務省の尻馬に乗っている。なぜなら、財務省にゴマを擦った方が出世するからだ。国交省で偉くなった人は、財務省にゴマをすって偉くなった人が多い。結局、国交省の中で本当に国民のためにと考えて、真面目で筋が通ったことをいう人は全然出世しない。財務省にベタついて、まるでブンブンとふるしっぽが見えるかのような人が、どんどんどんどん出世していくのである。

147: 物価は「モノとお金のバランス」で決まる

・モノやサービスが売り買いされる「財市場」

・労働が売り買いされる「労働市場」

・株や為替など金融資産が売り買いされる「金融市場」

の三つに分けて考えている。

この分類の基準は価格の動きやすさだ。たとえば労働力の価格は、そう頻繁には変わらない。

一方、モノやサービスは、需要と供給のバランスが移ろいやすく、価格も動きやすい。さらに動きやすいのは、経済政策や世情に敏感に反応する株価や為替だ。何かあるとまず反応するのは株価や為替であり、その後にGDPや物価や賃金が動く。

だから、金融、財、労働、というように価格の変わりやすさ(つまり変化する順序の早さ)で市場と分類しておくと、よりシンプルに適格に世の中を見ることができるのだ。

152: 日銀が行う経済対策「金融政策」

日銀の行う経済政策は「金融政策」と呼ばれる。これは、平たくいうと「物価の安定のため世の中に出回るお金の量を調節すること」だ。金融緩和、金融緊縮(引き締め)とは、出回る量を「増やす(緩和)」→インフレにする、「減らす(緊縮)」→デフレにする、ということである。

世の中に出回るお金の量が変わると、金利が変わる。お金の量と金利は表裏一体の関係だ。金利が変わると物価が変わる。日銀は、そのときどきの「これぐらいの金利にする」という目標に向けて、金融緩和や金融緊縮を行うのである。

206: 財政出動と増税を同時に行うのは「愚策中の愚策」

不況時の財政政策は「減税」か「税制出動」、つまり「国民からとるお金を減らすか」「国民に分配するお金を増やすか」の二択である。そう考えれば、いかに増税が意味不明で愚かな策であるかもわかるだろう。政府は、機動的な財政支出で「国民に分配するお金」を増やしておきながら、一方では、増税で「国民からとるお金」を増やしてしまうことになるからだ。

たとえば消費税が上がれば、消費は冷え込んであたりまえだ。そして消費が冷え込めば、GDP増加は望めない。これをGDPの内訳を知っている今なら、すぐにわかるはずだ。

258: 財務省からの餌に慣れ過ぎたマスコミ

なぜ日本だけ外貨準備が飛び抜けているかといえば、これまた天下りのためである。

外貨準備は財務省が持っているが、財務省の金庫の中にあるわけではない。どこか他の民間の金融機関が預かって、財務省が保管料を払っている。

外貨準備を2~3年たって償還しないで、もう一回ロールオーバーすると、それに伴っていろいろな金融機関に外貨準備の保管事務が発生して、保管手数料として財務省から金融機関への何億円もの支払いが発生する。

保管料を払いつつ、そこに天下るから、財務省はドル債をもっていたいのだ。結局、すべては天下りのためである。