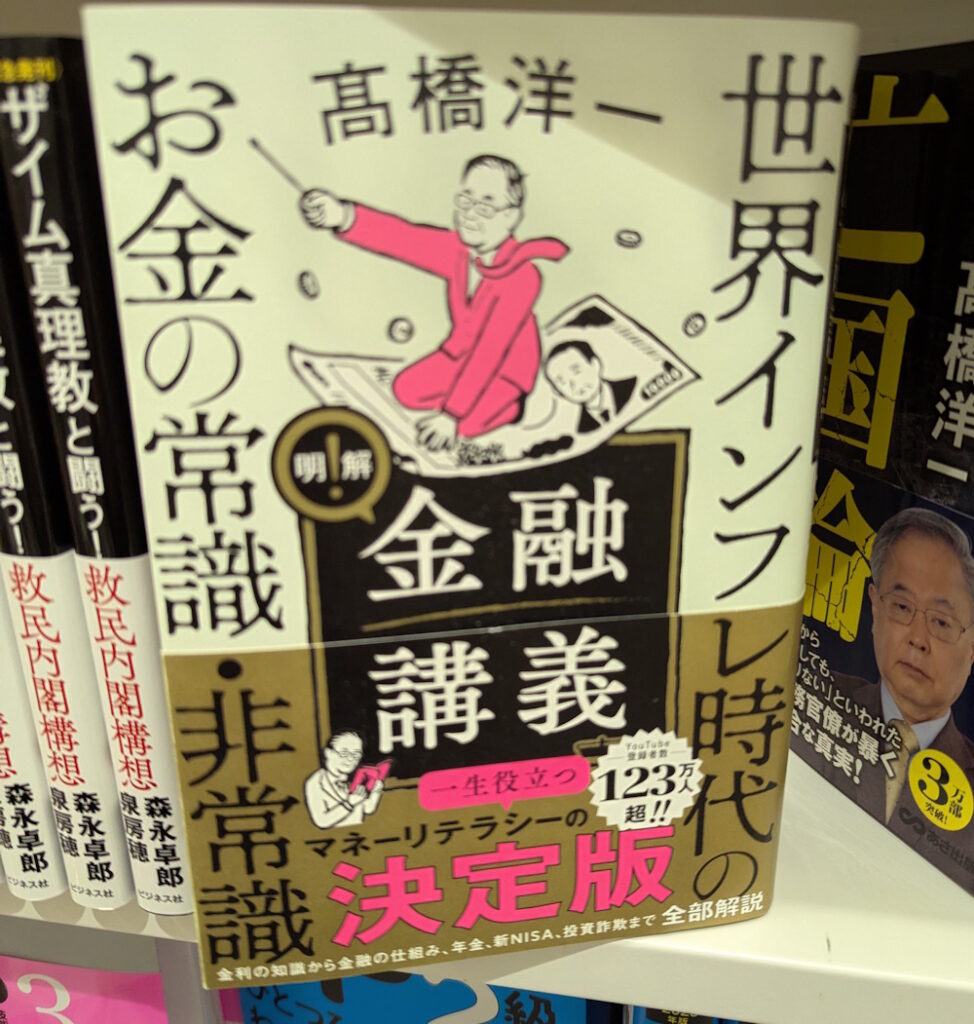

「世界インフレ時代のお金の常識」読みました。高橋洋一先生のことはようやく最近知りました。(おっそ..汗)で、安倍晋三前首相が経済政策などで信頼を置かれていた経済学者ということで、もともと、財務官僚(大蔵省)だった方なんですね。すでに「財務省亡国論」という本も拝読させていただきました。こちらも大変勉強になりました。(実際に組織内部に所属していた経緯から信用力は絶大)

本書は自分自身のお金に対する考え方、捉え方というよりも、金融に関することをわかりやすく解説してくれていたり、政府が打ち出す金融政策によって経済がどのような影響があったのか、財務省は当然のこと、日銀、岸田文雄前政権の増税・増税・増税路線のことなど(当然、現石破政権も財務省のいいなりです)よーく、よーくわかりました。(7月の参院選、当然だけど、選挙いきましょう)

個人的に一番ためになったことは、日本の高度経済成長はアメリカのお蔭で日本にとって有利な為替レートで日本が圧倒的に収益を上げることができたことでした。日本自身の実力の為替レートになったとたん、経済は低迷、そして、日銀の度重なる間違った金融施策で「失われた30年」となってしまうことは「人災」として指摘されています。

高橋洋一先生はYouTubeでも130万人ぐらいの登録者がいるのも納得です。

日本の状況をきちんと把握するためにも、本書は必読だと思いました。おすすめです。

55: 金融政策は金利の上げ下げとお金の量の調節の2つ

日銀が金利を下げれば、銀行の金利も下がり、企業や個人がお金を借りやすくなる。つまり投資が増え、同時に日銀がお金を増やせば当然、円の量が増える。すると相対的にドルより円のほうが量が多くなり、円安になるから輸出が増える。

デフレで景気が悪いとき、減税や政府支出を増やす財政政策と同時に、これらの金融政策を行えば、需要は増え、物価も実質GDPも上がるわけだ。逆に、景気が過熱しすぎて少々冷水を浴びせたほうがいい場合は、増税、緊縮財政、そして金融引き締めを行えば需要は減る。

56: 金融政策は金利の上げ下げとお金の量の調節の2つ

経済オンチで金融政策の有効性がわかっていなかった岸田政権は、社会保険料の負担増や防衛増税など、財務省のいいなりで増税路線を突き進み、政権の意向に従う植田和男総裁の日銀はいわゆる「出口戦略」に向けて量的緩和の縮小と金利引き上げという引き締め策に走った。これでは経済がよくなるはずがない。

81: 金融政策は雇用政策である

フィリップス曲線で重要なことは、失業率はゼロにはならないということだ。インフレ率を上げていけば失業率は下がるが、ゼロまでは下がらず、どこまで下げられるかは国による。だが、ある一定の数値まで下がったらいインフレ率がいくら上がろうとも、失業率の数字は下げ止まったまま変わらなくなるのはどの国においても共通する。

83: インフレ目標は失業率の下限目標と同じ

日本では日銀の仕事は物価の安定だと考えられていて、雇用の確保は中央銀行の仕事ではないとされてきたが、米FRBは雇用者数を増やし失業率を下げるために金融政策を行っている。金融政策は雇用政策であり、失業をなくせると正しく理解していた当時唯一の日本の政治家が、安倍晋三首相だったのだ。

89: 金利が変動するしくみ

長期金利の水準は基本的に市場が決める。長期金利とは期間が1年以上の金利であり、代表例としては政府が国民に借金をする債券「10年物国債」の金利で、世の中のお金の動きを実際に動かしていくのはこちらだ。なぜなら、銀行の貸出金利や住宅ローン金利はこの長期金利に基づいて決まるからである。設備投資や住宅ローンの金利が下がれば、企業や個人がお金を借りやすくなって、金回りがよくなり経済が活性化する。

99: 金融緩和をするとなぜ円安になるのか

金融緩和はお金(円)の供給量を増やすから、ドルに対して円が相対的に多くなり、円安になる。為替介入だけでなく金融緩和でも為替レートを動かすことができる。

136: 為替とは何か一番簡単な解説

マネタリーベースは「資金供給量」と訳され、世の中に流通しているその通貨の紙幣と貨幣、そして各金融機関が中央銀行に持っている当座預金残高を合計した額が総量となる。

137: 為替とは何か一番簡単な解説

日銀が量的緩和を行えば円が増え、ドルに対して円の総額が多くなるから円安となる。為替は国家間の通貨の総量比率で決まるから、為替がどうなるか予測するには、円のマネタリーベースに対するドルのマネタリーベースの変動を予測すればいいことになる。

139: ドル円の理論値はやがてしかるべき相場に戻る

誰も予測できないことに乗じて口八丁で稼いでいるのが、為替ディーラーを生業としている人と金融機関なのである。アメリカの金融引き締めと日本の緩和継続で、現在また為替が理論値を大きく超えて円安に振れているため、あれこれ大騒ぎしている。混乱に乗じて金融商品を買わせる好機だからだ。専門家のような顔をしていても、実はすべて金融機関のポジショントークなので、信じてはいけない。

150: 円高と高度成長の神話

高度成長は日本に有利すぎる為替レートのおかげで可能になった。はかせてもらったゲタをアメリカが取り払い、実力で勝負するようになると高度成長は終わった。

156: 固定相場維持のため為替介入を続けた大蔵省と日銀

固定相場制について最大の誤解は、相場を決めれば自動的にそのレートが維持されると思っている人が多いことだ。固定相場とは「為替介入をしない制度」ではなく「常に為替介入をし続ける制度」である。

167: 金融政策が主役の時代を見誤った日銀

リーマンショック以後、欧米が大きく金融緩和に踏み込んだのに、日銀が緩和政策を無視したため、経済危機の悪影響から最も遠かったはずの日本経済が塗炭の苦しみに叩き落されることになったのだ。

バブルの後始末に失敗し「失われた20年」をもたらした主犯は、日銀による金融政策の誤りだ。

180: 金融政策の本質ではなく意地の張り合いがもたらした低迷

日銀はセオリーに反して、引き締めてはいけないところで引き締めたにもかかわらず、自分たちのしたことを正当化しようとして、その後もずっと間違ったことをやり続けるはめになった。つまり過去の間違いを正当化するために、その後もずっと誤ったタイミングでの引き締めを続け、デフレを引き起こし、放置し、悪化させた。犠牲になったのは一般の日本人である。

190: 史上最高レベルの独立性を勝ち取った日銀法改正

「目的の独理性」まで中央銀行に与えるということは、総裁と副総裁のわずか3人によって金融政策が決められるという意味だ。

選挙民に選ばれた政治家がまったく金融政策に関係することができないのでは、民主主義の否定にもなりかねない。

202: 先進国中、経済成長率が最低に

リーマンショック後に米英が異次元レベルの金融緩和を行い、お金を大量に刷ったのに対して、日本だけは現状維持で金融緩和をしなかったため、相対的に日本円の量が少なくなる。そうなれば円高になるのは当たり前だ。ドル円レートは70円台まで進み、日経平均株価は7054円まで下がった。

その結果、震源地のアメリカや他の国がほどなく回復していったのに、日本だけが後遺症をいつまでも引きずり、一人負け状態になったしまった。先進国でデフレなのは日本だけで、しかも経済成長率も先進国中で最低となった結果、どれほど多くの一般の人々が失業や就職できずに苦しんだことか。これは経済失政による「人災」といったほうがいい。

232: 金融政策でコントロールできるマネー伸び率

実質賃金がプラスになるには、名目賃金上昇率が2.5%以上になる必要がある。しかし、岸田文雄政権では、名目賃金上昇率が2.5%以上となったのは、発足後31か月で2回しかなく、結局、岸田政権下で実質賃金は26か月連続で下落した。こうして日本人が貧しくなったのも「人災」なのである。

236: 「増税も避けられない」は本当なのか

安倍氏は財務省の本質をよくわかっていた。第二次安倍内閣の末期、コロナ禍が日本を襲った際に、当時の安倍首相から私に「インフレにせず、増税もせずに対策を考えてほしい」という針の穴を通すようなご下問があった。

私はGDPギャップの推計などから、結果的に100兆円の対策予算、財源は発行した国債を日銀が買い受けするという提案にした。これが安倍・菅政権で実施されて、日本は他国のようなコロナ増税をせずに済んだ。これは大いに誇るべきだ。

240: 財務省や日銀となぜか方向が一致するマスコミの論調と「報道しない自由」の行使

バーナンキ教授は自著の中で「日本でデフレを止められていないということは、日本の全体的な経済問題にどう対応するのが最善なのかをめぐる政治的論争が長引いていることによって生み出された副産物」だと指摘している。

要は、日本のデフレ脱却は他国のように経済問題ではなく、ずっと政治問題なのである。