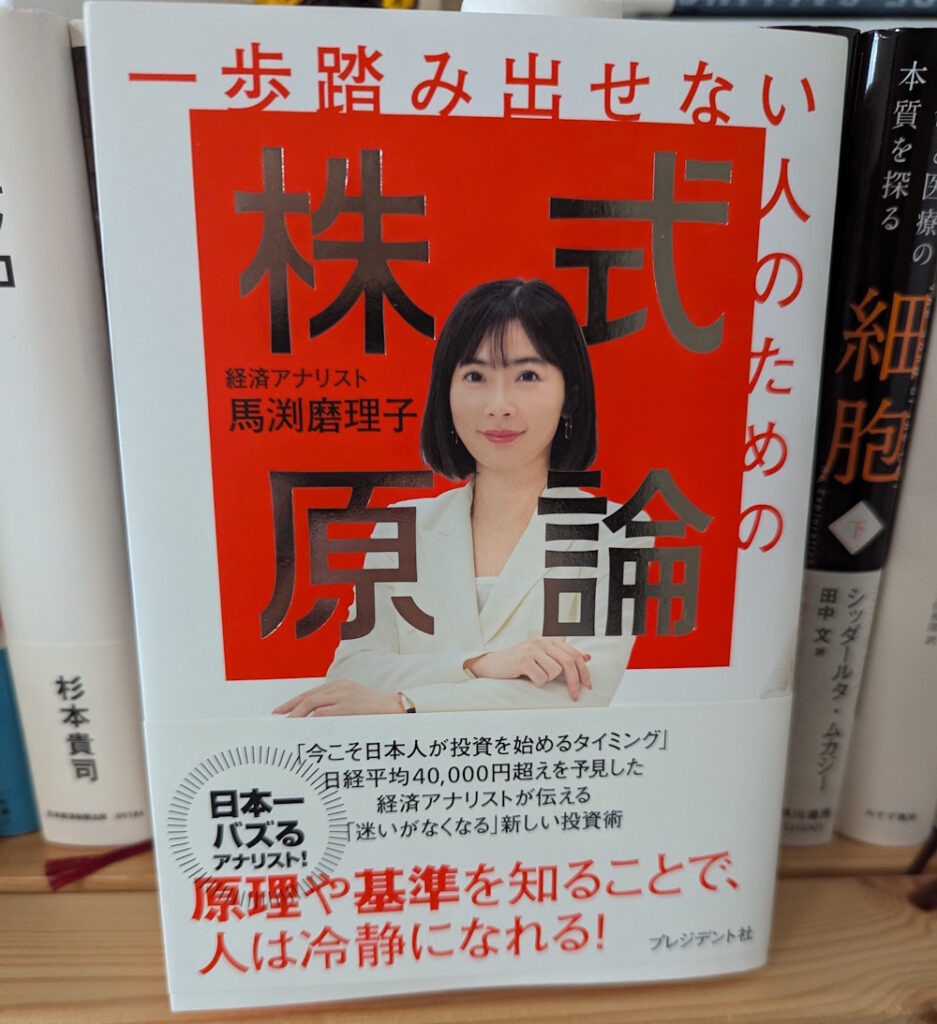

「一歩踏み出せない人のための株式原論」読みました。YouTubeでいつも「パカラパカラっ」で始まるのが印象的な、経済アナリストの馬渕磨理子さんの著書です。

馬渕さんはとっても美しい方で、経済アナリストというキャリアをお持ちの方です。全てではないですが、時々YouTubeの動画を拝見させていただいていて、いつも株式市場の解説について、腑に落ちる良い情報を発信してくださっています。いつも勉強になります。

本書は、まだ株式投資をしていない方に向けて、背中を押してくれるような、「なぜ、株式投資をすべきなのか」が順序良く示されています。

「新NISA」という国が提供してくれている節税システムを活用して、老後に必要な資金を自分で資産形成していく時代になったと感じています。

お金の話はどこかタブー的な雰囲気がまだまだあると思う(というかお金の勉強なんて親・学校から教えてもらえる機会もないかった)し、それがもっとオープンになればと個人的に思います。

本書を読み進めていく中でガツンと来た箇所がありました。「格差がなぜ生まれてしまうのか?」ということについて述べられている所です。

馬渕さんは、

「生まれ育つ環境に大きく影響を受けますが、環境とは何かを考えると、結局は正しい情報や知識を早い段階で得られるかどうか、そして、正しい情報を得られたうえで、どう正しい方向に行動し続けるか。この積み重ねが年月を重ねると格差につながります。自分の人生にとって有利になる情報は積極的に身につけたいですよね」

格差について適格にシンプルにおっしゃってて、めちゃくちゃ刺さりました。このフレーズだけでも、本書を購入した価値以上のリターンを得られたと思ってます。

僕は収入が少ない世帯しか入居することができない「府営住宅」で育って、GやNと暮らす生活が普通でした。風呂もなかったし、便所も「ぼっとん」。そんな中で、親からお金の勉強を教えてもらえるわけでもなく(というか、親も自分の親から教えてもらえることができていないのだから、当然、子どもに伝藩していく、貧乏は遺伝していく)

こういうバックボーンがある自分が親になって、子どもに同じ思いをさせないためにはどうしたらいいか。子育ての合間を見つけて勉強していく最中、こうした格差のことをシンプルかつ、現実的な言葉に触れると、うわーやっぱそうやんなー、と思いつつ、身の引き締まる思いになります。

自分のことはさておき、自分の親世代が「銀行貯金一辺倒」な時代はとうに終えてると思います。

政府が国民の老後を守っていけなくなり、将来の不安が募る昨今、子どもたち、家族の資産形成を推奨するための「新NISA」なのだから、できるならば活用する方が吉だと思います。

※とはいえ、2024年12月にiDeco制度改正がされ(一部改悪)話題になっていますが、国がこんなに簡単に制度を変えてしまうことに疑問を抱く...詐欺?大丈夫かよ..

https://www.ideco-koushiki.jp/library/2022kaisei/

とかく、おすすめできる一冊でした。

16: いまこそ株式投資を始めるタイミング

資金が集まる場所の条件は、ただ一つ。「信用がある場所」です。

21: 投資をすることで人生の何が変わるのか

なぜ、同じ人間のなかで「差」が生まれるのか。格差なんてないほうがいいですよね。でも格差は生まれてしまいます。生まれ育つ環境に大きく影響を受けますが、環境とは何かを考えると、結局は正しい情報や知識を早い段階で得られるかどうかということです。

正しい情報を得られたうえで、どう正しい方向に行動し続けるか。この積み重ねが年月を重ねると格差につながります。自分の人生にとって有利になる情報は積極的に身につけたいですよね。金融に触れると、自分のことなど小さな存在であると思い知ります。

ちっぽけであることを知ると、そこから謙虚さが生まれ、世の中の大きな流れを見るようになります。

26: デフレ30年の正体

デフレは需要より供給が過多になると起きます。滞った需要を促進するために価格を下げる現象が続くため、消費者としてはありがたいですが、国や企業の収益は悪化し、従業員の所得が増えず、消費者は買い控えをするというデフレスパイラルに陥ります。

反対に物価が上昇する状態をインフレーション、略してインフレと言います。需要が供給を上回り、価格が上昇する状態を指します。物価が上がるほど同じ商品に支払う金額が高くなるため、相対的に見ると、通貨の価値は下がったことになります。

77: 成功しつつある日本の工場誘致

先進国では、どこも飽和状態の中でサプライサイド経済学の考えかたに、もう一度光が当たってきています。出生率は、すぐには上がらないかもしれませんが、子育てにお金をばらまくだけではなくて、供給側でプッシュして、雇用を生み出して、経済を引き上げようという考えかたが出てくるというのはこの成熟した国にはすごくマッチしていると、私は思います。

これらを紐づけて考える習慣を皆がつけることで、株式投資のための学びはいつしか、豊かな日本をつくるための力になっていくと思います。

99: 企業評価は売上重視から資産と負債のバランスへ

PERは株価収益率、あるいは期待値といって、株価が一株当たりの純利益に対して、株式市場では何倍になっているかを見る指標です。

102: 「PBR1倍割れ」とは何か?

賃上げはコスト増のイメージから投資家が嫌がりました。また、日本の長いデフレ時代では、経営者ができる限り資金を社内にとどめたいという意識が強かったのです。現在では投資家は「従業員は重要なステークホルダーであり、良い人材こそが成長の源泉」と考えるようになり、経営者も賃上げをするべきだと考えるようになってきています。

125: 金融の考えかたから生きかたを学ぶ

株式投資こそ「種をまいて待つ」「さらに時間を経て追加で種をまく」すなわち「待ち」のスタンスなのです。

127: 金融の考えかたから生きかたを学ぶ

福利を使って長期投資を行う行為は、成熟した人間のみができることです。

130: 人はなぜか、利子が利子を生む事実を受け入れられない

日本はまだ現金主義の人が多く存在しています。現金はリスクが少ないですが、リターンもありません。でも、どんな人生でも、まったくリスクがないし、リターンもないということはあり得ません。資産の形成は人生と同じです。